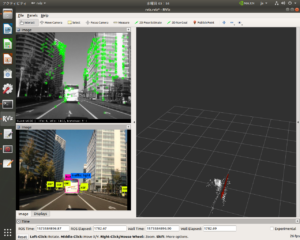

Photogrammetry, VSLAM, Super Renz, AutoDriving-006

(3次元技術 第6回目)

引き続き、清水社長からのメッセージを

お届けいたします。

5.実眼への応用研究開発

6.太陽光発電への活用に関する説明です。

5.実眼への応用研究開発(ピンホールメガネ、コンタクトレンズ)

スーパーレンズは給電も必要としない微細な構図物であり、

本研究開発の過程で数多くの目視検証を行ってきた結果、

実眼にも有効であることを確認してきました。

近接場を扱う上で重要な要素は、センサーと近接することが条件になります。

カメラは元々目の構造を模したものですが、

レンズの役割が水晶体でセンサーの役割が網膜です。

私(開発者)自身が水晶体と硝子体に問題(老眼、乱視、飛蚊症)があり、

スーパーレンズを目に装着することで

TV画像、スマホ画像、小さな文字等の視力改善を確認しています。

実眼応用には以下2案あります。

案1)ピンホールメガネの製品開発

上記と同様な効果を発揮しているのが、

100円ショップ等で販売されているピンホールメガネです。

本製品は実用新案登録されていますが、

スーパーレンズ効果であることは開発者は認識していません。

本製品の欠点は水晶体から距離があるので

単孔では視野が狭くなることです。

それを改善すべく多孔にしていますが、

像が重なり合う部分で多重像ボケが生じています。

本課題は、プラスチックレンズと組み合わせた

メタマテリアル構造を多孔配置することで解決できます。

レンズ設計技術とその製造技術で容易に実現可能な製品と思われます。

本製品は医療機器には該当しないため、

検証は一定数量をサンプル配布することで実現できます。

販売は、100円ショップ、ドラッグストア等の流通に

のせることで大量販売が可能になります。

案2)コンタクトレンズの研究開発

現状のスーパーレンズはメタマテリアル構造で実現してしますが、

金属は個体であり角膜を傷つける恐れと金属アレルギーの問題を考慮すると、

金属代替として水が有効であると考えています。

(同様な効果があることは確認済み)

水をレンズとして眼球に固定する必要があり、

高度な微細成形技術を必要とします。

コンタクトレンズは医療機器であり、

製品化には医療機器製造免許を有する

メーカーとの協業が必要になりますが、

高齢化社会において目の課題を解決する製品は、

大きな社会的意味を持ちます。

従来のメガネやコンタクトレンスと違い水晶体の機能を補正するのではなく、

代替することに大きな価値があります。

高齢者に多い白内障や緑内障は、

レンズ機能の水晶体の透過率が下がることが主な原因ですが、

スーパーコンタクトレンズは水晶体の一部しか使用しないため、

機能を代替できる可能性があります。

6.太陽光発電への活用

太陽光パネルの基本構造はイメージセンサーと同様であり、

その素材や集光構造の研究が各所で行われてきました。

近年は近接場光を利用した研究開発が盛んに行われ、

その効果が実証され始めています。

本発明のメタマテリアル構造を多数配置することで

可視光だけでなく赤外光も高効率に変換できる

スーパーレンズシートを供給できる可能性があります。

言い換えれば、3.暗視技術は、夜間でも

発電する太陽光パネルにも応用可能であること示しています。

太陽光発電の課題は、昼夜の発電能力差による蓄電設備コストにあり、

夜間も発電できるソーラーパネルは

世界中でニーズがあると思われます。

こちらも簡単に要約しますと、

おもちゃのピンホールメガネで、すごくよく見えるものが出来る事。

コンタクトレンズに応用すると視力障害者への支援機能が出来る事。

太陽光発電に応用すると夜間でも発電出来るようになる事。

ここまでの内容は様々な企業との協業から生まれてきた活用案です。

当該技術を社会の役に立てられるようにみなさんからのご意見を

お待ちしています。

専門的に考えずに、直感で「これに使えないかなぁ?」

「こんな形で役立てられないかなぁ?」といった意見が重要です。

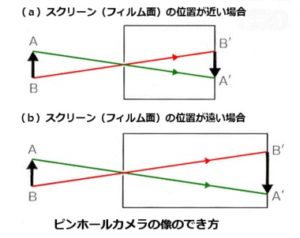

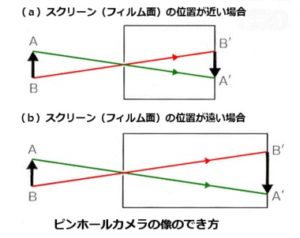

何故ならば、レンズ歪みが困ったからレンズを除去したら

画像が映らずに撮影そのものが出来なかった、

だったらピンホールカメラの原理でできないかなぁという

とてつもなくど素人的発想で試したらまぐれ当たりした事が

今回の切っ掛けだったからです。

尚、デジタルハンズ社は今後大きく伸長しますが、

研究開発体制を強化すべく増資を計画しています。

ご興味のある方は、メッセンジャーで個別にご連絡をお願いいたします。

開発過程で進捗が有りましたらまた報告いたします。

この場で巡り合えたご縁から皆様の繁栄へ、

そして社会に貢献出来るように心からお祈り申し上げます。